Autrice: maestra (Emi)Lia Venturato

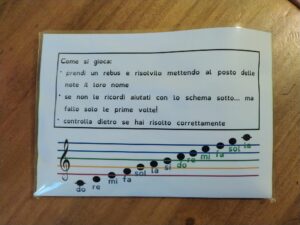

Imparare a leggere le note sul pentagramma, giocando.

Sempre nell’ambito del progetto sulla musica che abbiamo seguito quest’anno, mi sono chiesta come facilitare il riconoscimento delle note e quindi la lettura della musica. La maestra Roberta Fantozzi ci sta facendo suonare il flauto ma, giustamente, desidera che i bambini imparino a leggere la musica, non solo ad andare a memoria.

Credo che, come tutte le letture, ci sia bisogno di molto esercizio prima di riuscire a riconoscere al volo la nota dalla posizione sul pentagramma.

Ho quindi preparato dei pentagrammi ‘arcobaleno’ che hanno il primo rigo rosso e poi la gradazione di colori fino al viola. Le note più basse sono quelle a lunghezza d’onda maggiore (così come il rosso è a lunghezza maggiore del viola). Ovviamente non intendo soffermarmi su questi ragionamenti con i bambini però mi sembra coerente, dovendo fare una scelta, farla tenendo conto anche delle caratteristiche fisiche di suono e colori, così da veicolare anche conoscenze implicite.

Prima fase

In un primo momento abbiamo giocato colorandoci, con i pennarelli, le dita della mano e scrivendo i nomi delle note che stanno sopra le righe. Il trucco di immaginare la mano come un pentagramma ce lo ha suggerito la maestra Roberta e ci è piaciuto molto.

Abbiamo giocato proiettando sullo schermo in classe il pentagramma colorato e facendo indovinelli: noi maestre disegnavamo delle note e i bambini (usando anche la propria mano colorata) dovevano riconoscerle.

Qui potete scaricare il pdf del pentagramma arcobaleno.

In questo primo momento di riflessione a classe unita abbiamo imparato che:

- alcune note stanno sulle righe (e sulle dita)

- altre stanno tra le righe (e tra le dita)

- sul pollice ci sta il FA alto (che abbiamo segnato con FA↑), sul medio ci sta il SI, ecc.

- tra il pollice e l’indice ci sta il MI↑, tra mignolo e anulare invece il FA, ecc.

- esistono più note che si chiamano con lo stesso nome; ad esempio c’è il MI basso, il MI alto e… volendo continuare le scale verso l’alto o verso il basso potremmo trovare anche altri MI.

Seconda fase

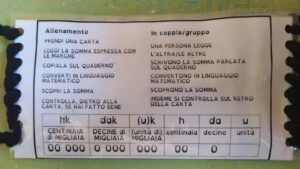

Dopo questo lavoro il gioco di riconoscere le note è andato a finire, come spesso succede, nel nostro piano di lavoro grazie allo strumento ‘Caccia alla nota’ di cui potete scaricare il file qui.

Sviluppo successivo

Ovviamente può diventare divertente che siano i bambini a prepararsi a vicenda delle carte-note, facendo crescere lo strumento, magari anche mettendo più note di seguito e chissà cos’altro.

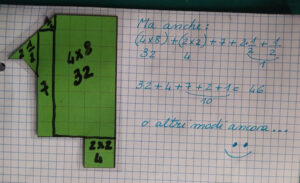

Ho realizzato (mentre pensavo all’autocorrezione) che la calcolatrice poteva essere lo strumento più efficace. Permette infatti l’autocorrezione e, contemporaneamente, aiuta a consolidare l’idea di frazione come divisione non risolta.

Ho realizzato (mentre pensavo all’autocorrezione) che la calcolatrice poteva essere lo strumento più efficace. Permette infatti l’autocorrezione e, contemporaneamente, aiuta a consolidare l’idea di frazione come divisione non risolta.